Den bästa sommaren 最高の夏

スウェーデン映画 (2000)

11歳の少年少女のプラトニックな愛を描いたスウェーデン映画。2人は、別々の都市の里親に預けられている孤児だったが、たまたま、夏の間、別の里親の元で夏休みを過ごすという福祉制度のお陰で、田舎の村の独身の葬儀屋に預けられる。従順で、おとなしい性格の少年は、すぐに活発な少女の言いなりになるが、少女は、学業は全くダメ。一方、少年は成績優秀で、将来弁護士になりたいと思っている。この両極端な2人の間には、力と知性で補完関係ができて仲良くなっていく。孤児の少年と少女が、同じ部屋でひと夏を過ごすという設定の映画は他に観たことがないが、同じ部屋ということは、何らかのきっかけがあれば、同じベッドでという状況に発展する。2人とも幼いので、変な意味でのベッドインではなく、仲良く一緒にいたいだけという発想なのだが、大人にとっては問題ある行動に映ってしまう。特に、2人が、夏が終わって別れ別れになっても、大きくなるまでこの想いを忘れないようにと、互いの名を腕に大きな字でタトゥーを施すに至っては、すぐにでも離さないといけない危険な兆候だと捉えられてしまう。この映画の頂点は、2人がそれに逆らい、工場の高い屋根に登り、一緒にさせてくれなければ飛び降りて自殺すると脅す場面。1から10までカウントして、10になってもOKが出なかったら飛び降りるのだが、こうした設定も観たことがなく、それほどまでに思い詰めた2人の幼くても強い愛情に感動させられる。

8歳の時、シングルマザーの母を結核で亡くし、里親に預けられている11歳の少年と、父親が銃で自殺し、母がアル中で死亡した同年齢の少女が、“田舎に住む別の里親の元で夏休みを過ごさせる” という児童福祉制度の元で、一緒に暮らすことになる。時代は1958年。60年以上前の話で、当時から、スウェーデンの福祉政策が進んでいたことが分かる。しかし、それは表面だけで、2人を受け入れた小さな村の葬儀屋は、未婚で文盲ということもあり、最初から2人に厳しい態度で当たる。少女の方は、里親による虐待も加わって進級が難しい状態だったため、特別に村の小さな学校の教師が、夏期講習をしてくれるが、そこに、将来は弁護士になりたいと思っている優秀な少年も、同席させられる。少年は、3年前に亡くした母が忘れられず、始終ノートに母宛の手紙を書くことで、精神のバランスを保っている。少女は、“親分肌” の性格で、少年は、控え目で臆病。しかし、当時は、男女の “差別” が今より強かったので、何かあると責任を取らされるのは少年の方だった。村一番の金持ちのロクデナシの一人息子が2人を侮辱した時、反撥して “口撃” した少女に対し、報復として殴られたのは少年の方。少女は、何でも自分の言いなりになるおとなしい少年が、自分より遥かに大きな夢を持った秀才だと知ると、友情を感じるようになり、弱い少年を庇うようになる。そして、少年は、そこに、手紙でしか頼れない母に代わる、新しい “頼りにできる存在” を感じ、それが友情へと発展していく。2人は、未婚の葬儀屋と教師同士をくっつけることで、自分達の将来が開けるのではないかと期待し、両者に嘘の情報を与え、デートをさせる。この作戦は成功するが、逆に、こうした活動を通じて “友情” が “別れがたい愛情” にまでなってしまった2人は、“別れたくない” 想いをタトゥーに託す。そして、それが見つかった時、村の児童福祉担当は、行き過ぎた関係に終止符を打とうと、2人を里親(違う都市に住んでいる)の元に帰し、二度と会わせないようにしようとする。それを知った2人は逃げ出し、見つかってしまうと、工場の屋根に登り、飛び降りるからと脅して離別を止めさせようとする。それを救ったのは、2人のお陰で結婚に漕ぎつけた葬儀屋で、2人を養子にすることにした。

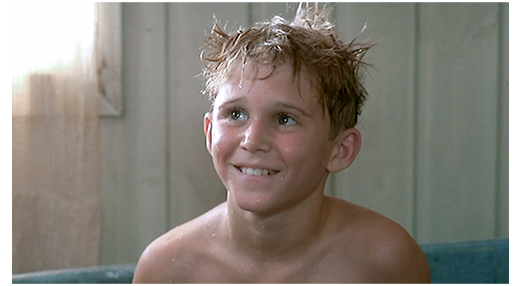

モルテン役はアナスタシオス・スーリス(Anastasios Soulis)。スウェーデンらしくない名は、ギリシャ人の父親が名付けたからか? 因みに母はフィンランド人。それでも、ストックホルムで1989.1.8に生まれたのでスウェーデン人。映画の撮影は1999年8月なので出演時12歳。この作品が映画初出演。現在もTV俳優として活躍中。もう1人の主役アニカ役はレベッカ・フェーニャ(Rebecca Scheja)。映画を観ていると、モルテンより大きいので年上かと思っていたら、実は1989.1.26生まれでアナスタシオスより2歳年下。こちらは、TV映画を含め4作目の出演で、逆に、この後子役としての映画出演はない。

あらすじ

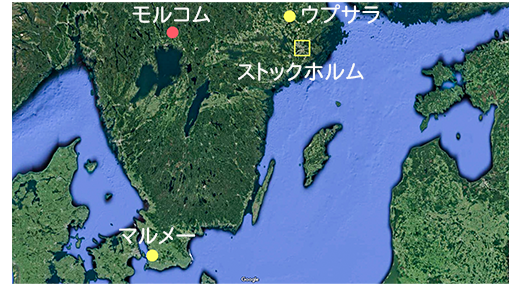

単線のひなびた線路の上を、内装が木でできた1両だけの車両がコトコトと走り、1958年6月と表示される。日本流に言えば昭和33年。ネットで調べると、「狩野川台風」「1万円札発行」「東京タワー完工式」とあるが、あまりピンと来ない。もう少し拡げると、1952年にサンフランシスコ平和条約が発効、1953年にTV放送開始、1956年に日本が国際連合に加盟し、1960年に安保闘争が激化、1963年にケネディ暗殺、1964年に新幹線開業と東京オリンピックと続く。日本が主権を回復した6年後、東京オリンピックの6年前のスウェーデンの片田舎での物語。車両の最後尾に、同じ年頃の少年と少女が、お互いを意識しつつ、離れて座っている(2枚目の写真)。少年の独白が流れる。「やあ、ママ。今度の旅、ちょっと心配なんだ。僕のパンツ、カトリネホルム〔Katrineholm〕とハルスベリ〔Hallsberg〕〔路線距離で65キロ離れた鉄道の駅〕のどこかで失くしたみたい。それでも、この夏休みには、いいことがありそうな気がする。ひょっとしたら、僕の人生で最高の夏になるかもね。夏の間のパパは、とっても楽しい人で子供たちが大好きなんだって…」。その頃、その 優しい “夏のパパ” になる中年の男性は、喪服と同じ真黒な背広にネクタイ、黒いホンブルグ・ハットをかぶり、全身鏡の前で何を話すか練習中。「私の役割は君達を楽しませることではない。礼儀正しい 責任感のある若者にすることだ」。“とっても楽しい人” とはとても思えない。1両だけの列車は、モルコム〔Molkom〕という うら寂れた駅に着く。3枚目にスウェーデン国内のGoogle地図を示す。地図上には、映画に登場する主要な地名が表示してある。モルコムから、少年が住んでいるストックホルムまでの直線距離は250キロ弱。ノルウェー国境までは100キロの森と湖の点在する地方だが、映画にはその双方とも登場しない。モルコムは、現在でも人口2000人以下の田舎の村だが、それは半世紀以上前も変わっていない。

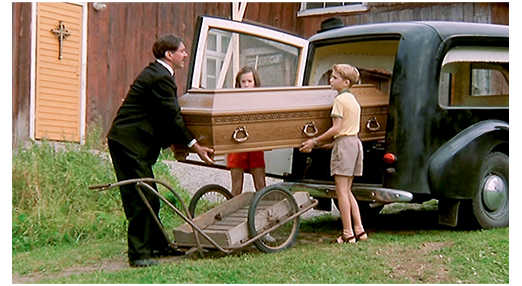

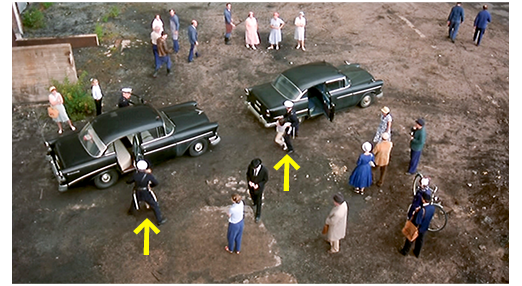

少年がホームに降り立つと、待ってくれている人は誰もいない。「…ママ、この夏、僕には2つの夢がある。1つは、スウェーデンがワールドカップで優勝すること〔1958年の開催国はスウェーデン〕。2つ目は、“夏のパパ” が “一年中のパパ” になること。今の里親は、僕のことが好きじゃないみたいなんだ。少なくとも、サッカーは大嫌い。あなたの息子モルテンからキスとハグを込めて」。その時、黒服の男性が2つの名を書いた大きな紙を持って近づいてきて、「モルテンか?」と訊く。「ええ」。「駐車場で待つように言っておいたはずだが」(1枚目の写真)「私は、イング・ヨハンソン。じゃあ、あっちはアニカかな?」。モルテンは一度も女の子と話さなかったので、「知りません」と答える。「見てみよう」。ヨハンソンは、モルテンを連れて女の子に近づくと、「アニカか?」と尋ねる。「ええ」。「駐車場で待ち合わせることを君も忘れたのか?」「2人とも、互いに挨拶するんだ。モルテンは頭を下げて」。ヨハンソンはモルテンの頭に手をやり、アニカに向かって下げさせる。「アニカは膝を曲げて」。ヨハンソンはアニカの肩を下げて、モルテンに “カーテシー〔女子の正式な挨拶〕” をさせる(2枚目の写真、矢印は曲げた膝)。ヨハンソンは2人の鞄を持つと、駐車場に停めておいた霊柩車に連れて行く。服装からも類推できたが、これで、ヨハンソンが葬儀屋だと2人にも分かる。ヨハンソンは2人を助手席には座らせず、後部扉を開け、棺を入れる場所に乗せる(3枚目の写真)。その時、黒人が自転車に乗って走って行くのを見て、「何てこった。ここ数日、黒ん坊を見かけるな。きっと同じ奴だろう」と、差別的な眼差しで嫌そうに見る。

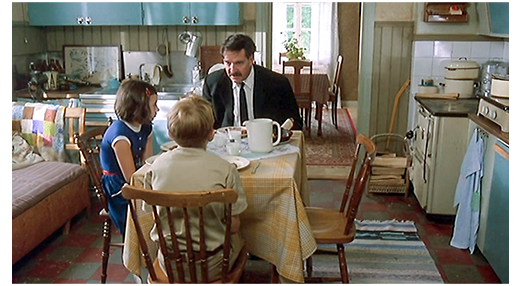

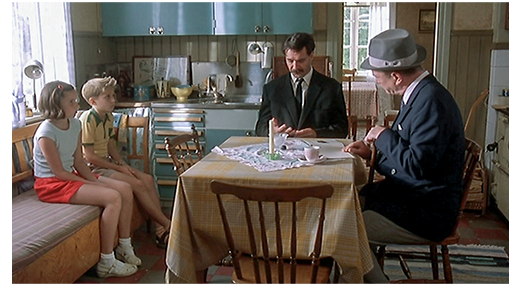

霊柩車に乗ったモルテンは、ヨハンソンのすぐ後ろまでくると、「すみません、ヨハンソンさん、今日の準決勝ご覧になります?」と尋ねる(1枚目の写真)。「何の準決勝だ?」。この一言で、彼がサッカー・ファンでないことが分かる。「ワールドカップのスウェーデン・ドイツ戦です。テレビで中継されます」。「テレビ? そんなもの、ここにはない。必要なら、ラジオで聞けばいい。みんなそうしてる」〔1958年の日本の都市の非農家におけるTV普及率は16%(1963年に90%)〕〔1958年の14インチTVの定価は6万円台、同年のサラリーマンの平均月収は16608円〕。アニカは、「ウプサラじゃ、多くの人がテレビを見てるわ」〔スウェーデンでTV放送が始まったのは1957年(日本は1953年)。1958年のワールドカップが普及に一役買い、TVライセンス数が23,457から148,000に増えたとあるが、当時の人口730万のうち世帯数を仮に100万としても、普及率は15%で日本と大差ない→この台詞は、歴史的事実を反映していない〕。3人は、こじんまりした2階建ての一軒家に着く。ヨハンソンは、初日だということで、特別メニューの食事を出すと言う。待っている間、アニカはモルテンに、「あの人が、死人でお金稼いでるって知ってた?」と訊く。「ううん」。「きっと、棺は小屋の中ね。あの人が眠ったら、行ってみようよ」。好奇心旺盛な女の子だ。モルテンは何も言わない。“特別メニュー” は、炒めたベーコンとインゲン豆。食事を前にして、ヨハンソンは、「食事中に話すのは私だけだ。『ありがとう、ヨハンソンさん』とも『おいしいですね、ヨハンソンさん』とも言う必要はない」と注意する(2枚目の写真)。すると、玄関をドンドンと叩く音がする。ヨハンソンは、モルテンに、「ドアを開けて、冷たく、食事中だと言ってやれ。そうすれば、静かな食事を妨げるようなことはしないだろう」と指示する。しかし、モルテンの後から、勝手入って来た男がいた。それは、この村の児童福祉の担当者オルソンだった(3枚目の写真)。オルソンはヨハンソンに、「里親とは話したかね?」と訊く。「ええ。アニカは勉学に問題があるとか。授業にはいつも遅刻し、家事も助けようとしない」と説明する。「矯正するには、3つの単純な規則で十分。①シャワーは2分以内、②冷水のみ、③遊びじゃなく清潔にする」。モルテンに関しては、「冒険小説やら他のバカげたことに熱中し、現実の世界から逃げようとする」と批判的に指摘する。それを聞いたオルソンは、「あんたが、この子達の面倒をちゃんと見ていないと 少しでも耳に挟んだら、2人は即刻家に送り帰す。去年の “夏の子供達” のようなことは二度と看過できん」と厳しくヨハンソンに警告する。

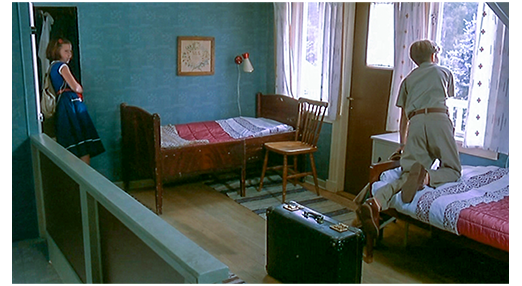

2人は、2階の寝室に行く。先に入ったモルテンが、窓に平行したベッドに乗っていると、後から入ってきたアニカが、「それ、あたしのベッドよ!」と一喝(1枚目の写真)。争いを好まないモルテンは、ベッドの脇に置いた鞄を持って、もう1つのベッドに無言で移る。アニカは、感謝の言葉一つなく、「ホントの両親はどこ?」と訊く。「母さんは、僕が8つの時に結核で死んだ」(2枚目の写真)「父さんには会ったことがない」。「大したことないのね。パパは銃で自殺、ママは泥酔死よ」。ヨハンソンが階段を上がってくる音がし、アニカはモルテンの隣に座る。「9時まで本を読んでいい。消灯したら、話などするな」。ヨハンソンは、2人に尿瓶を1個ずつと、本を1冊ずつ渡す。モルテンが渡されたのは、冒険物語は禁止なので、「何か読みたいなら、これを」と言って、『Den Kristna Arkitekturen(キリスト教建築)』という本を渡される。「明日は6時に起こす」。それを聞いたアニカは、「6時!?」と非難を込めて言う。「夏休みなのに!」。「時期は関係ないし、君達が休みだろうが関係ない。この辺りでは、ちゃんと仕事をする人は、必要な時に起きるんだ」(3枚目の写真)。ヨハンソンが階段を下りて行くと、アニカは部屋にあった大きな振り子時計のケースを開け、中に羽枕を詰めて時計を止める〔時報が鳴らなくなる〕。

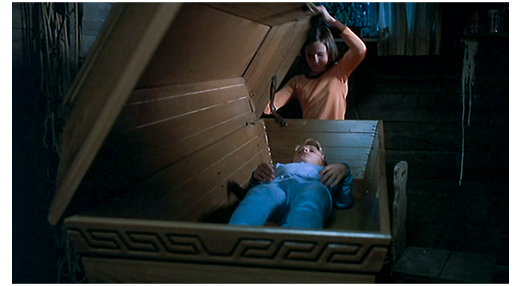

モルテンは、さっそくノートに母への手紙を書いている。先ほどの会話で、母は3年前に結核で死んだと言ったので、これは、本当の意味での手紙ではなく、母への想いを綴っているだけ。それだけ、モルテンの感情が細やかだということを意味する。「やあ、ママ。“夏のパパ” はすごく嫌な人に当たっちゃった。それでもママよりはマシだよね。ママは死んじゃったから。女の子と一緒なんだ。アニカは円盤投げの選手みたいな子だ。僕は、サッカーのようなチームプレーの方が好き…」。モルテンがベッドでウトウトしていると、アニカが、「モルテン、寝てる?」と訊く。「少し」。アニカはスタンドを点ける。モルテンは、「明日にしたら?」というが、「怖いの?」と言われ、「あのね、僕は、言うことを聞かない子だと思われたくないんだ」と否定する。「そこよ。他人に指図したがる連中は、言うことを聞かない人間を嫌がるの。なぜか知ってる?」。「ううん、考えたこともない」。「言うことを聞かない人間は、操るのが難しいから。それでも、“いい子いい子” になりたいの?」。モルテンは、仕方なく、アニカの後について家を出て、隣にある小屋に向かう。中には、アニカの予想通り、完成した棺が置いてあった。当然、中に入らされるのはモルテン。アニカが蓋を閉める(1枚目の写真)。しかし、入れる時には開いた蓋が、開かなくなってしまう。仕方なく、アニカはヨハンソンを呼びに行く。ヨハンソンが棺を開けると、モルテンは、「ごめんなさい。二度としません。約束します」と言うが、ヨハンソンはモルテンの片耳を引っ張りながら、「無駄口を叩くな。お前にも、いつか、この中に入る時が来る。世の中楽しいことで一杯だと思ってる11歳には分からんかもしれんが」と言うと(2枚目の写真)、後ろに突き放す。そこには、アニカがいて、自分のせいで叱られたモルテンを、「ごめんね」と言って抱く(3枚目の写真)。それを見たヨハンソンは、「離すんだ。その子が動揺してるのが分からんのか?」と抱擁を止めさせ、部屋に行かせる。

朝、すごく遅くまで寝ていた2人。アニカは振り子時計から羽枕を取り出し、腕時計の時刻10時5分前に合わせる。2人は1階のヨハンソンの寝室に行き、モルテンが「寝坊したと思います」と声をかける。「何時だ?」。アニカが「10時。お腹ペコペコ」と言った時、振り子時計が10時を知らせる〔子供部屋に、1時間おきに大きな音で鳴る時計を置いておくこと自体どうかしている〕。ヨハンソンは、「8時には旗を掲揚しなくては。いつもは、祖父の時計が6時を打つと目が覚めるのに」と不思議がる。アニカは、「年のせいじゃない」と、口が悪い。ヨハンソンは、「これからは、朝4時に起きることにしよう。どう思う?」とモルテンに訊くと、素直なモルテンは、「お好きなように」と答える。「そうか? なら3時にしよう」。その後、モルテンはバスタブに入れられ、頭から鍋で水をかけられている。これが、昨日ヨハンソンが言っていた「シャワー」のことだろうか? 既に「シャワー」を終えたアニカが鏡の前で髪を拭いている。ヨハンソンは、2人に、「大きくなったら、何になりたい?」と尋ねる。アニカは、「売春婦になるわ」と言って、ヨハンソンを仰天させる。「ハグされて、お金がもらえるんでしょ」(1枚目の写真)。「誰が、そんなことを?」。「里親のパパ。それなら、何も勉強しなくていいんだって。あたしにピッタリ」。「アニカ、その職業で要求されるのはハグだけじゃない。別の職業を考えるべきだ」と注意する。それを唖然とした顔で聞いていたモルテンは(2枚目の写真)、「僕は弁護士になりたいです。誰もがなれるわけじゃないから」と言い、またまたヨハンソンから批判を浴びる。「2人とも、何でそう変わってる? 普通の職業じゃいけないのか? 失望したくないなら、そんな高い期待なんか持つな」と最悪・最低の意見を述べる。しばらくすると、村一番の金持ちスヴェンがやってきて、「相談がある」と言う。そして、棺を注文しようとする。ヨハンソンは、低価格モデルから説明を始め、「飾りも何もない単純な長方形の箱です」と、安いが控えめと、プラスとマイナスを説明する。「貧乏人の葬儀じゃない」。そこで、ヨハンソンは普通モデルを説明する。「きちんと作られているが、過度の装飾はありません」「死亡したのは誰です?」。スヴェンは、それには答えず、「幾ら?」と訊く。「859です」〔この換算は、スウェーデン・クローネのコンバーターがあったので、1958年6月1日の859クローネを2020年に換算すると11,033.89クローネになる。これを、現在の円相場で換算すると、約12万7000円となる/ところが、1958年6月1日時点でのスウェーデン・クローネとアメリカ・ドルの交換レートでは、$165.94となる。この時代、ドル・円は360円で固定されていたので、59,738円になる。そして、日本用の消費者物価計算機で現在の円の価値に換算すると約34万5000円となる/3倍弱の違いだ。原因は、ドル・円の固定相場と、スウェーデン・クローネが円に比べてかなり安くなっているためだろうが、どちらを信じていいかは分からない。この棺代には埋葬費と大きなユリの花束が含まれていることを考えると、12万円では安すぎるような気がする。日本と違い火葬用の簡単な木の箱ではなく、地中埋葬用の分厚い木の棺なので34万円の方が近いかもしれない〕。スヴェンは、おかしなことを言い出す。「前払いで予約したら、割り引いてくれるか?」。「埋葬者は、まだ生きて?」。「そうだ」。「いつ頃お亡くなりに?」。「すぐ」。ここで、ヨハンソンは手で計算する(3枚目の写真)。「スヴェン、ほとんど割り引けない。850です」。「9クローネだけ?」。「誰を埋葬するか、教えてもらわないと」。「これに決めた」。スヴェンは立ち上がり、「それにしても、一緒に学校に通ったのに、9クローネだけ!」と捨て台詞を残して立ち去る。ヨハンソンは、スヴェンが自分の棺を注文しに来たと察し〔スヴェンは末期の癌〕、離婚したスヴェンの妻に電話をかける。スヴェンの一人息子ハロルドのことを心配しての電話だったが、元妻の返事は冷淡なものだった。

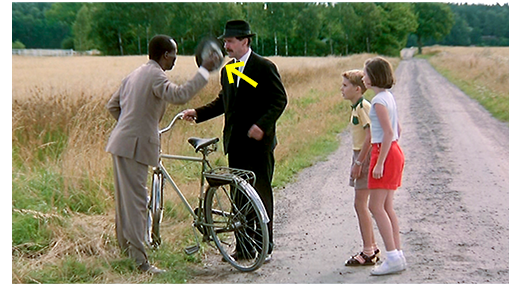

ヨハンソンは、霊柩車に棺を乗せようとして、1人では大変なので、モルテンに手伝うよう声をかける。すると、体力のないモルテンが迷っているうちに、アニカが、走って行き、「あたしがやる」と言う。ヨハンソンは「通常、女性はこんな仕事をすべきじゃないが、君はまだ女性になっていないから」と許可した上で、もう一度、モルテンに手伝うよう強く命じる。そして、3人で棺を持ち上げて車に乗せる(1枚目の写真)。アニカが、「誰が死んだの?」と訊くと、「いいか、人は死ぬんじゃない、亡くなるか、他界するかだ。動物は死ぬ。植物は枯れるだ。リンゴが亡くなったとは言わんだろ」。この人物、知見が極めて狭い割に、どうでもいいことに拘る。棺が一緒でも、2人は助手席に座らせてもらえない。いきなり、モルテンが「危ない!」と叫ぶ。ヨハンソンの横見運転、プラス、自転車の飛び出しだ。急ブレーキをかけるが、自転車が少し壊れてしまう。最初に謝ったのは、黒人の方で、英語で「I’m sorry」と詫びる(2枚目の写真、謝るために矢印は脱いだ帽子)。理由は、急いでいて後ろから来る車に気付かず、飛び出したため。現在なら、自動車の運転手の前方不注意だが、ヨハンソンは全く謝らない。英語が全く分からないのと、黒人に対する偏見があるからだ。ヨハンソンは、相手がスウェーデン語が分からないと思い、2人に向かって、「君らは、黒ん坊なんか見たことないだろ」と平気で言う。黒人は、「自転車が壊れたので、乗せてもらえますか?」と訊く。アニカに、「何て言ったの?」と訊かれたヨハンソンは、「こいつは、車の前に飛び出したことを謝り、罪を認めたんだ」と、いい加減なことを言う。たまりかねたモルテンは、「彼は、自転車が壊れたから、車に乗せて欲しいと言ったんですよ」と注意する。「英語が話せるのか?」。「ええ」。「なぜ黙ってた?」。次のシーンでは、自転車は棺の横に置かれ、黒人は助手席に座っている」。ヨハンソン:「名前と、スウェーデンで何をしてるのか訊いてくれ」。モルテン、北欧人らしいきれいな英語で訊く(3枚目の写真)。仕事は、各地のホテルでピアノを弾くこと。名前はジャックだった。どこから来たか、という質問に対する答えは、マルモー。スウェーデンの南端で、海峡を挟んでコペンハーゲンに対面した都市だ。あまり行く機会のない都市かもしれないので、参考までに、私の撮った写真を4枚目に添える。駅を出ると目に飛び込んでくる風景(運河)だ。観光スポットのマルモー城の写真は多くても、こちらはネット上でも少ないので。

2人が連れて行かれた先は、夏休み中の学校。入口で、中年の女性の教師が待っている。「1人だと聞いていましたが」。「アニカは勉強が苦手、モルテンは内気で恥ずかしがり屋。でも、頭がいいから、2人揃えば良い影響を与えると思って」(1枚目の写真)。このヨハンソンの説明からでは、予定の1人が、どちらの子だったのかは分からない。教師は、歴代の国王の顔が描かれた1枚の紙を見せ、「グスタフ1世(在位1521-23)の長男は?」と質問する。モルテンは、すぐに手を上げるが、教師はアニカに言わせようとする。アニカが答えられので、「王室に興味がないの? 重要なのよ」と注意すると、アニカは、「あたし、世の中のびっくりするような話、何百も知ってるわ。そっちも大事だわ」と、臆面もなく反論する。「もちろん、そうだけど、進級するには勉強しないと」〔この言葉で、“1人” というのは、アニカだったと分かる/出来の悪い生徒に対する休暇中の補習授業〕。「やろうとしても、覚えられないの」(2枚目の写真)。「集中しないと」。「里親が、あたしの頭は勉強に向かないって」。「時間ならたっぷりあるわ。夏休み中ずっと」。教師は、歴史はあきらめ、オルガンを弾いて歌い始める。教室の窓の外から、村の悪ガキ連が、ニヤニヤしながら2人を見ている(3枚目の写真)。

授業が終わり、ヨハンソンが迎えに来るのを玄関の階段に座って待つ2人の前に、さっきの悪ガキ連が現れる。ボスは、レーシングカートに乗った年上の少年。手下に押させて玄関の前まで来ると、カートから降り、「お前ら、ヨハンソンのトコにいるのか?」と訊く。モルテン:「うん」。「じゃあ、アホタレなんだな。夏来る奴らは、みんなそうだ」。怒ったアニカは、「そんなじゃないわよ!」と立ち上がる。「そうか? そんな風に見えるぞ」。「モルテンは弁護士になるのよ。ここらの子じゃ、とっても無理ね。特に、あんたみたいなアホタレじゃ」(1枚目の写真)。少年は、ヘルメットを外すと、「お前は幸運だな。俺は、チンポのない奴は殴らん」と言うと、隣にいたモルテンの顔を殴る。ちょうどヨハンソンが来たので、悪ガキ連は逃げ、痛さに手で顔を押さえたモルテンが残される(2枚目の写真)。ヨハンソンは、モルテンを助け起こすと、抱きかかえ、「ハロルド、今度 私の子供達に悪さしたら、殺してやる!」と怒鳴る〔ハロルドは、傲慢なスヴェンの息子〕。2人は、助手席に乗せられる。アニカはモルテンの手を握り、モルテンはアニカに微笑みかける。アニカは、握る力を増す(3枚目の写真)。ヨハンソンは、モルテンにスウェーデンが準決勝で勝ったことを教え、「決勝は日曜、相手はブラジルだ。良ければ、私のラジオで聴いていいぞ」と慰める。

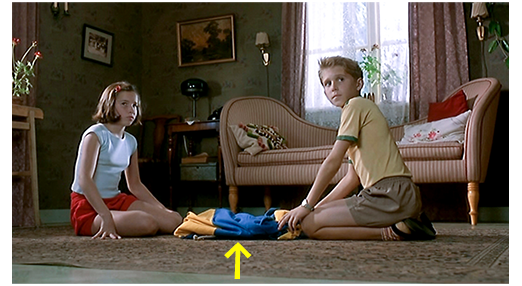

その日、ヨハンソンは掲揚してあった国旗を降ろし、その横では、2人がブランコ式ベンチにペンキを塗っている。 その時、アニカが思わぬことを言い出す。「スヴォンストロム先生って、おじさんのことが好きみたい」(1枚目の写真)。モルテンは、びっくりしてアニカを見る。「おじさんは、ハンサムで有能なんだって」。ヨハンソンは、「私には、そんな話、全く興味がないな」と言うと(2枚目の写真)、「たたんでおきなさい」と、降ろした旗を渡し、家に入っていく。2人は、居間の絨毯の上で旗を拡げてたたむ。モルテン:「なぜ、あんな嘘を?」。アニカ:「何のこと?」。「先生は、おじさんがハンサムで有能だなんて、言わなかった」。「構わないじゃない」。「だけど嘘だ」(3枚目の写真)。「何かを成し遂げようと思ったら、時には嘘をつかなくちゃ」 。

そこに、ヨハンソンが入って来る。「何をこそこそ話してる。この家では秘密は一切なしだ。もうすぐ夕食だ。終わったら、スヴェンに電話する。ハロルドの父親だ。ちゃんと注意しておかないと。私も君達も蔑(ないがし)ろされる筋合いはない」。そう言った後で、「今度から床の上に国旗を置くんじゃないぞ」と注意する(1枚目の写真、矢印は国旗)。夕食の時、モルテンは、「レーシングカート作っていいですか?」と尋ねる(2枚目の写真)。食事の際の “私語禁止” を破っているが叱られない。しかし、「もちろんダメだ」と問答無用。しかし、そのすぐ後、話題を変え、「スヴォンストロムさんが言ったことを考えてみて、君達にも私のことを話しておこうと思う」と言い、葬儀屋の重要性を話す。その中で、「村中の人が私の所に来る」という自慢げな発言に対し、モルテンが「でも、亡くなった後でしょ」と指摘すると、急に不機嫌になり、食事中の発言を叱る。その時、玄関のノックもなしに勝手にスヴェンが入ってきて、「私の息子を脅すな!」と強く抗議する(3枚目の写真)。その次の言葉は、もっと最低だった。「お前さんが、アホタレのガキどもに何をしようが構わんが、私の息子を脅すんじゃない」。「なら、ハロルドに、私の子供達に手出しさせるな」。スヴェンは、同行させたハロルドに、「お前、2人のどっちかを殴ったか?」と訊く。嘘までついて父親をここまで来させた卑怯なハロルドは、当然否定する。スヴェンは、この不祥事を児童福祉のオルソンに話してやると息巻き、出て行く。末期癌でも、同情の余地などない嫌な人間だ。しかし、その後のヨハンソンの方がもっと悪い。いきなり、「他の子と争うなと言ったじゃないか」と文句をつける。モルテンは、「だけど、ハロルドが僕を殴った。見てたじゃないか」と反撥する。「人生とは、不当なことに耐えることだ。私も子供時代に何度も殴られた」。「だけど、彼が始めたんだ」。「お前のバカさ加減にはうんざりだ。部屋に行ってろ! 顔も見たくない」。「おじさんは不公平だ!」。「それが人生なんだ、いい加減理解しろ。それに、もう一つ、自分達の立場をわきまえろ! お前達は援助を受けている身なんだぞ!」。

寝室に行ったアニカは、さっそく振り子時計にタオルを挟んで動きを止める。モルテンは、「あの人、幾らもらってるのかな?」と、金額が少ないせいで、こんなに叱られるのかとアニカに訊く。「お金の問題じゃないのよ。あいつ、子供の虐待が好きなのよ。逃げましょ」(1枚目の写真)。「ママに手紙書かないと」(2枚目の写真)。「ママなんて いないじゃない。あんた、分かってんの?」。アニカに強制されたモルテンは、結び目を作ったシーツで、2階から一緒に逃げ出す(3枚目の写真、矢印)。1階では、ヨハンソンがワルツの練習に忙しくて気付かない。

外はもう暗いが、2人は、道路端に座ってヒッチハイクしようとする。最初に通った車は、無視して通り過ぎて行く。アニカは、3つの缶を取り出す(1枚目の写真)。「この缶たちは、誰かの人生を変えるの」と言い、「見せてあげようか?」とモルテンに訊く。「いいよ」。アニカは、いきなりモルテンの頬を引っ叩く。「何するんだ?」。アニカは、幅広の缶の蓋を開け、モルテンの口のすぐ前に差し出すと、「息を吹きかけて」と催促する。モルテンが缶に向かってフッと吹くと、アニカはすぐに蓋を閉め、モルテンにキスをする〔モルテンは唇を拭う〕。アニカは、小さめの缶の蓋を開け、息を吹きかける。「これで、2つの愛の缶と、1つの憎しみの缶ができた。強い感情をこの缶に吹き込んで ぴったり蓋をすると、その気持ちが缶の中に残るの」と説明する。「そんなの信じられない」。アニカは、そんな言葉など無視して続ける。「これを誰かのポケットに入れると、その人は、その “気持ち” の虜になる」。そう言うと、“愛の缶” をモルテンのジャンパーのポケットに入れる。「“憎しみの缶” はどうするの?」。その時、1台の車がやって来る。今度は止まってくれたが、運転していたのは何と にっくきスヴェン。「こんなとこで、何してる?」。アニカ:「あちこち、見てみようと思って」。「真っ暗じゃないか。ヨハンソンは知ってるのか?」。モルテン:「出てけ、と言いました」。「いいから、乗れ」。2人が乗ると、後部座席を振り向いたスヴェンは、「ヨハンソンの家に連れて行く」と言う。さっそく、モルテンが、「あの人なんか大嫌いだ!」と言い、アニカも、「あんたも、嫌いじゃななかったの?」と煽る。「ああ、奴はくそ野郎だ。奴は他人のものを盗む。奴は、私の家内を、死体のメイクに雇った。そして、最後には私から奪った」。アニカが、「奥さんには、選ぶ権利があったんじゃないの?」と言うと、激怒したスヴェンは2人をぶとうと何回も手を振り回す(2枚目の写真)。手が届かないので、スヴェンは前を向いてエンジンをかける。その隙に、アニカは、“憎しみの缶” をスヴェンの上着のポケットに滑り込ませる(3枚目の写真、矢印)。エンジンがかかると、スヴェンは2人を車から追放する。アニカは、モルテンの肩を抱くと、「“憎しみの缶” を、あいつのポケットに入れてやった。きっと苦しみながら死ぬわ」と言う。

2人は、行き場所がなかったので、村で唯一のレストランまで行く(1枚目の写真)。店の前には、車がいっぱい停まっている。スヴェン親子と関係者一同がテーブルに案内された頃、中に入って行ったモルテンは、テーブルの1つに歩み寄り、「済みません。もしかして、食事が終わったら、ストックホルムかウプサラに行きませんか?」と訊き、当然の「ノー」をもらう〔250キロ西といえば、東京からだと岐阜県の長良川上流の旧郡上八幡町辺り。この町の食堂で食べている人に、昭和33年の時点で、「今夜、東京か横浜に帰りますか」と訊くようなものだ〕。モルテンが2つ目のテーブルで声をかけようとすると、顔を上げたのは何とスヴォンストロム先生だった。2人は一歩下がる。先生は、ニッコリ笑うと、「どうやって、私の誕生日を知ったの?」と訊く。かなりの酩酊状態だ。「誕生日おめでとう、って言わないの?」。そこに、レストランの支配人がやってきて、「いいか、よく聞け。私は、浮浪児が、お客様を困らせることなど許さん」と言い、つまみ出そうとする(2枚目の写真)。それにストップをかけたのが、ピアノ係の黒人のジャック。「ストップ。2人は私の友達だ。レモネード2杯とビールを持ってきてくれよ」と割り込む。支配人が、「ビール?」と驚くと、「おいおい、ただの冗談ださ」と支配人の頬をポンと叩く。ジャックは、2人をピアノの両端に座らせ、レモネードを飲ませる(3枚目の写真)。しばらくすると、スヴェンの進言で、酔っ払ってテーブルで寝ているスヴォンストロムが、無理矢理に店から追い出される。誕生日だというのに、一人で泥酔しているのを見たアニカは、彼女には子供がいないに違いないと思う。スヴォンストロムがいなくなった後、ジャックがシャツをまくると、腕にタトゥーがしてある。それを見たモルテンは、「これ何なの?」と訊く。「これは、俺のガールフレンド。フランスにいる。エステルだ」。「何て言ったの?」。「彼の婚約者の名だって」。「タトゥーって痛いか訊いてみて」。「痛いの?」。「ああ。彼女がいなくて、すごく寂しい」〔心が “痛む” と誤解した〕。「ちょっと痛いだけだって」〔わざと違って訳している〕。ジャックは、「彼女、君のガールフレンドか?」と訊く。モルテンには答えられない。アニカが、「今、何て言ったの?」と訊く。困ったモルテンは、「レモレード、気に入ったかって」と返事し、アニカは、「イエス」とニッコリし、レモネードのビンをジャックに見せる。状況を理解したジャックは楽しそうに笑う。

2人は、ジャックが仕事を終えるまで一緒にいて、自転車で一緒に帰る〔3人では乗れないので、ジャックは自転車に乗らずに、押して歩く〕。2人はヨハンソンの家に戻り、放置してあったシーツを使って部屋に登る〔運動神経の鈍いモルテンは、ジャックが押し上げてくれる〕。部屋に戻ったモルテンは、母への手紙を書く。「やあ、ママ。ヨハンソンの問題が分かったから、もう逃げ出さないよ。彼を助けないと。奥さんがいないんだ。だから、僕たちに文句を言うんだ。彼に、ぴったりの女性を見つけるんだ。彼は、規則ずくめが好きだから、相手が先生ならぴったりだ。あなたの息子モルテンからキスとハグを込めて」(1枚目の写真)。ここで、画面は翌朝に変わり、日が高くなっても、ヨハンソンが寝ている。玄関のドアをしつこく叩く音に、彼がパジャマ姿のまま出ていくと、そこには喪服姿の中老の女性が立っていた。「眠ってらしたの? 11時だとおっしゃらなかった?」。「今、何時ですか?」「11時よ。じゃなければ、ここにいないわ」。ヨハンソンは、大急ぎで黒服を着て、夫人を小屋に案内し、棺に納めた亭主を見せる。ところが、夫人の言葉は、「主人じゃないわ」〔ヨハンセンは、この村で育ったのに、村人の夫婦の顔も覚えていないのだろうか?〕。大変な間違いを指摘されたヨハンソンは、平謝りで、もう1つの棺まで夫人を連れて行くが、こちらの方はまだ準備が整っていない〔恐らく、朝早く起きて、準備をするつもりだった?〕。夫人は、「明日、他の誰かじゃなく、私の夫を埋葬してちょうだいね」と釘を刺す。ヨハンソンは、「料金は下げさせていただきます。二度とこのようなことは致しません」と、すたすたと帰っていく夫人の背中に向かって声をかけるが、この2つ目の言葉もマズかった。「夫を何度も埋葬する気なんかありませんよ」と言われてしまう。そのあと、ヨハンソンは、2人を乗せて学校に向かう。アニカは、昨夜スヴェンが言ったことの真意を確かめようと、「ハロルドのお母さんを愛してたの?」と訊く。「いいや。私達は いい友達だった。それだけだ。だが、こんなこと君に関係ないだろ。プライベートなことに首を突っ込むな」。しかし、しばらくすると、アニカは、「奥さん、もらったことないの?」と尋ねる(2枚目の写真)。ヨハンソンは、「もう十分だ」と言って車を止めると、自分の若い頃の写真を見せ、自分はすごく女性にもてたが、気まぐれに付き合わされることにうんざりした、と独身であることを正当化しようとする。アニカは、それを聞きながら、“愛の缶” をヨハンソンのポケットに入れる(3枚目の写真、矢印)。

学校の前に着いたヨハンソンは、昨日のアニカの嘘が効いたのか、“愛の缶” が効いたのか、櫛で髪を梳かして身だしなみに注意する。しかし、外に出てきたスヴォンストロムは、嘘も聞かされていないし、“愛の缶” も渡されていないので、ヨハンソンにごくそっけない。2人を連れて、さっさと校舎に入ってしまう。この日、スヴォンストロム先生は、アニカに8×2を言わせようとするが、顔を近づけ過ぎたため、アニカから、「お酒臭いわ」と言われる。体を起こしたスヴォンストロムに、アニカは、「子供はあるの?」と、昨夜の推測を確認する。「ないわ。8×2は16よ。8×3は?」。しかし、アニカはノートをパタンと閉じて、それ以上の勉学拒否を態度で示す。スヴォンストロムも、「今日は止めましょ。頭痛がする」と言って机から去ろうとすが、アニカは、「ところで、昨日は、お誕生日おめでとう」と言う。昨夜のことを何一つ覚えていないスヴォンストロムは、「なぜ、私の誕生日知ってるの? 話した?」と尋ねる。アニカは、「ヨハンソンは、先生のこと、素敵で魅力的だって」と、また嘘をつく(1枚目の写真)。そして、スヴォンストロムが、困惑して後ろを向いた時、スカートのポケットに “愛の缶” を入れる(2枚目の写真、矢印)〔愛の缶は2つしかなかったハズだが? ①モルテン、②ヨハンソン、③今回〕。今度は、モルテンも積極的に協力する。「黙っているべきでしょうけど、レストランで夕食に招待する気ですよ。でも、内緒にしてろって」(3枚目の写真)。それを聞いたスヴォンストロムは、動揺して教室から出て行く。

ヨハンソンに対しても、もう一手が必要となる。シャワーの時間、アニカは、「今日、スヴォンストロム先生が、こっそり話してくれた」と口火を切る。モルテンは、「プライベートなことに首を突っ込みたくないので、言えません」と、そそるように言う。「私は君達の保護者なんだから、隠す必要はない。だから、話しなさい」。アニカは、「先生、夢を見たんだって。おじさんが、先生をレストランに招待するって」(1枚目の写真)。それを聞いたヨハンソンは、そそくさと出て行く。モルテンは、作戦成功に、アニカを見て嬉しそうな顔になる(2枚目の写真)。ヨハンソンは、さっそく電話をかける。「今晩は、スヴォンストロムさん。ヨハンソンです。預かっている子供達に問題がありまして、お会いして相談したいのですが?」。「いいですよ」。「今夜はいかがです? レストランで夕食でもとりながら」。これは、モルテンの話と合致するので、スヴォンストロムはすぐにOKする。ヨハンソンが車で出かけると、2人だけになったモルテンとアニカは、小屋に行き、禁止されたレーシングカート作りに取り掛かる。材料は、壊れて再利用できない自転車と棺。レストランに出向いた2人は、さっそく親しげに食事を始める。お互いに好意を抱いているという誤情報のため、雰囲気はきわめて和(なご)やかだ。会話の主な内容は、①ヨハンソンが最後にこのレストランに来たのは、母の葬儀後の食事会の時〔10年以上来ていない〕、②スヴォンストロムは、昨夜、誕生日でここに来た。ここで、カメラは、毎晩食事に来ているように見えるスヴェンに代わる〔離婚して以来レストラン通い?〕。彼は、メニューを持ってきた支配人に、「イング〔ヨハンソン〕にはメニューを渡すんじゃないぞ。彼は字が読めん」と言って笑う。ヨハンソンは、葬儀屋にもかかわらず文盲なのだ。カメラは再び2人に。③メニューを見たヨハンソンは、前回と同じビーフ・キャセロールだと言うが、メニューにはその料理は載っていない。④スヴォンストロムは、ヨハンソンが文盲だと気付く。一方、2人は、レーシングカートを作り続け、夜になる(3枚目の写真、矢印は自転車の車輪)。外で雷が鳴り始める。臆病なモルタンが思わず作業を止めると、アニカは、「怖いんなら、あたしをハグしていいのよ」と誘い水。モルタンは、「怖くないよ」と言い、作業を続ける。ベッドに入る時間となり、2人は小屋を出る。アニカは、「毎年、多くの人が雷で死んでる。助かった何百人もの人も、すごく痛かったって言ってる。全身が熱で溶けるようだったって」と、モルタンを怖がらせるようなことを言う。

ベッドに入っても、言葉の脅しは続く。「雷で、真っ二つにされた人もいるの。家の中にいても安全じゃないのよ」。モルタンは、ぬいぐるみと一緒にベッドにもぐりこみ、激しい雷光に耐える。アニカは、「怖いんでしょ」とズバリ指摘する(1枚目の写真)。「ちょっとね」。アニカは、自分の布団をめくると、「いらっしゃいよ。あたしはちっとも怖くないから」と誘う(2枚目の写真)。モルタンは、怖くて死にそうなので、急いでアニカのベッドに走って行く〔ぬいぐるみは忘れない〕。モルタンは、アニカの背中に抱き着いて寝る(3枚目の写真、雷光が光った瞬間のアニカの満足そうな顔が印象的)。

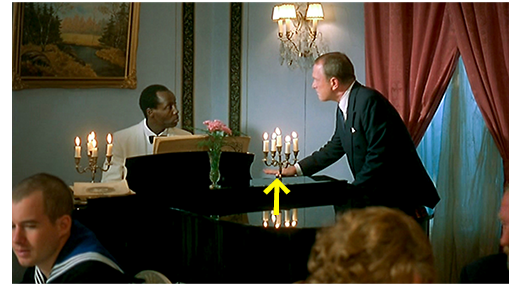

一方のレストラン。食事が済んだ後、ヨハンソンはスヴォンストロムにダンスを申し込む。スヴォンストロムは、周りを見て、「今夜はダンスの日じゃありませんわ」と言うが、ヨハンソンは、「なら、私達だけでやればいい」と、いつもの練習の成果を披露しようとする。それを見たスヴェンは、支配人を呼びつけ、「奴が恥をかくまえに、やめるよう言ってやれ。我々は、ここで静かに食事をとりたいんだ」と文句を言う。支配人は、ヨハンソンの横に行くと、「失礼します。今日は、“ダンスの夕べ” ではありません」と、やめるよう依頼する。「知ってるさ。だが、誰にも迷惑はかけていない」。「スヴェン様のご一行が、静かに食事をされたいと」。「スヴェンに言うんだな。他の方を見てるか、さっさと家に帰れと」(1枚目の写真)。それを聞いたスヴェンは頭にくる。しかし、本人に直接文句を言うだけの勇気はないので、ピアノを弾いているジャックの横に行き、「弾くのをやめろ。すぐにだ!」と言う。ジャックは、「失礼。分からない」と言い、弾き続ける。スヴェンは、「誰か、黒ん坊と話せる人は?」は聴き、返事がないと、ジャックに「我々はスウェーデン人だ」と言い、それでも演奏をやめないので、平手でピアノを叩く(2枚目の写真、矢印)。ジャックは演奏を止める。スヴェンは、「この国は我々のものだ。ここが嫌なら、ジャングルに帰れ」とジャックを侮辱した後、「その、死体愛好症の奴を、ここから追い出せ。じゃないと、私が自分でやる」とヨハンソンを指差す。スヴォンストロムは、スヴェンにつかつかと寄って行くと、「何て、恥知らずな!」と非難するが、スヴェンは、「食欲が完全に失せる前に、今すぐ、あの墓掘りを連れ出せ」と言う。ジャックは、譜面を集めてピアノの前から立ち退き、支配人の制止を振り切って出て行ってしまう。ヨハンソンは、スヴォンストロムに、「心配はいらない。すぐ死ぬと分かってると、人間は 時々 ああなるんだ」と慰める。「すぐ死ぬの?」。「棺桶を注文したんだ。肺癌で」。

翌朝、ヨハンソンが子供部屋に上がっていくと、アニカとモルタンが一緒のベッドで寝ているのを発見する(1枚目の写真)。ヨハンソンに気付いたモルタンは、「ごめんなさい。雷が怖かったので」と言って、すぐに自分のベッドに戻る。ヨハンソンは、アニカのベッドに座ると、「この部屋にはベッドが2つ置いてある。それは、別々に寝て欲しいからだ」(2枚目の写真)「君達は、寄り添って寝るには若すぎる。そんなことは、もっと大きくなってからすればいい。それに、仲良くなり過ぎると、別の問題が出てくる」(3枚目の写真)「数週間で君達は別れなければならん。だから、好きにならない方がいい」。こう諭した後、ヨハンソンは1人で学校に行き、スヴォンストロムから字の読み方を習う。「やあ、ママ。死体を毎日見るって、どんな気がするんだろう。きっと、ヨハンソンは、それが好きなんだ。だから、誰にも好かれない。僕たち、ヨハンソンとスヴォンストロムをくっつけられなかった。彼は、一人が好きなんだろう。アニカは、夏休みが終わっても、里親のところには帰りたくないみたい。僕たち2人だけで家庭をつくる? そんなのうまくいきっこない。彼女の面倒を見て、同時に学校には行けないもの。あなたの息子モルテンからキスとハグを込めて」。最後の部分は、モルタンがアニカを意識し始めたことを意味している。

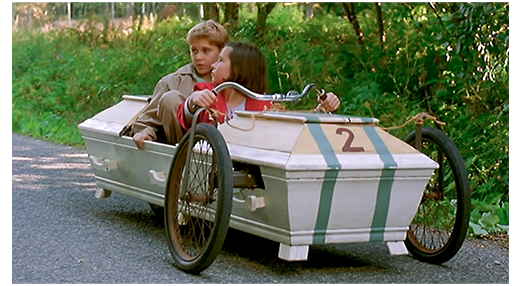

村の近くで一番道路が高くなっている所で、ハロルドの乗ったレーシングカートを押そうと悪ガキ連が用意している。そこに、お手製のレーシングカートにアニカを乗せたモルタンが、カートを押して近づいてくる。ハロルドの横まで来ると、モルタンはアニカの後ろに乗り込み、「レースするか?」と挑戦する。ハロルドは、カートから降りると、モルタンの胸ぐらをつかみ、「俺の親爺は、もうすぐそんな棺桶に入るんだ!」と言うと、道路にうずくまって悲しんだ後、レースに合意する。ハロルドのカートは2人、モルタンたちの手製カートは1人が押して斜面を下り始める。映像では、2人の方が少し早いように見える(2枚目の写真)。このあと、2台は道路沿って左に消えて行き、直後に衝突音が聞こえる。

そして、画面が切り替わり、2人が病院のベッドに寝ている(1枚目の写真)〔ベッドの下の金属容器は尿瓶〕。そこに、意地悪そうな顔をした看護婦を先頭に、ヨハンソンとスヴォンストロムが入って来る。看護婦は、「女児は腕関節の捻挫、男児は異常なし」と、簡単に説明しただけ。ヨハンソンは、モルタンにキャラメル入りの紙袋を渡すが、彼が中から取り出そうとすると、袋ごと奪い取る。「お前には食べさせん。どこも悪くないからな」。この後、説教が続く。「あの丘は急で危ないんだ。あんな所で不必要に運を試すなどもっての他だ。許されることじゃない。お前は運がいいんだぞ。私が子供の頃、もしあんなことをしたら、鞭で叩かれていただろう。お陰で授業免除だ。だから、スヴォンストロム先生がここにいる」(2枚目の写真)〔責められるのは、いつもモルテン。学校も、モルテンのように優秀な子は行く必要がないし、教師も一度も教えていない〕。

病室を出た直後、ヨハンソンが、「あの子達の想像力には、時々恐ろしくなりますな」と言うと、スヴォンストロムは、「想像力は素晴らしいわ」と擁護する。想像力について話し合った後、ヨハンソンは、「今思い出したのですが、ウチに、子牛の切り身があります。新鮮なうちに食べた方がいいと思うのですが、よろしければ、ご一緒にいかがです?」と声をかける。スヴォンストロムは喜んでOKする。家に戻ったヨハンソンは、食堂の壁でペンキの剥げているところを塗り直し、葬儀の「ユリの花束」用に育てているユリを1本だけ切り取り、洗面に入ると、ハサミで髪の毛を自分できれいに切る(1枚目の写真)。スヴォンストロムは、“一人きりの誕生日” の時の一張羅の服で、大きな花束を持ってやって来て、花を交換する(2枚目の写真)。映画では、順番は少し後になるが、2人のその後を先に紹介しよう。食事の場面はなく、後半は、ヨハンソンが皿を片付ける場面から始まる。スヴォンストロム:「なぜ、子供達を預かるのです?」。「他人が考えているように お金のためではありません。子供達と一緒にいると楽しいんです」〔とても、そうは見えない〕。「子供達はちゃんと躾(しつ)けてやらないと」〔こちらが本音〕「私には、いないので」。「私も、同じですわ」。「あなたは、この村の出身ではありませんね?」。「ええ、ここに住んで1年になります。もう、十分ですわ」。スヴォンストロムは、この村の閉鎖性と退屈さにうんざりして出て行こうと思っている。一方、この村から出たことのないヨハンソンは、狭い村社会に満足しきっている。話が悪い方向に向かいそうなので、ヨハンソンは、またダンスを申し込む。そして、仲良く踊っている最中に、「あなたと結婚したい」と口にする。「何て、言いました?」。「唐突な申し出だとは思いますが、よく考えた末、私達はとてもいい夫婦になれるのではないかと」。「何を言い出すのです? お互い、何も知らないのですよ。知らない人とは結婚できないわ」。「なら、知り合いましょう。時間なら、たっぷりある」。「子供を産める方を探された方がいいわ。私は年を取り過ぎています」。それだけ言うと、スヴォンストロムはすぐに家を出て行く(3枚目の写真)。

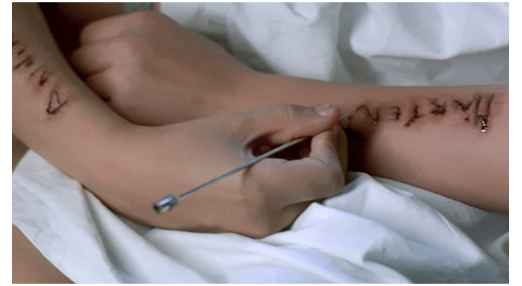

話しは少し戻り、TVが置いてないかと、病院中を調べに行ったモルタンが がっかりして戻って来る。「ここじゃ、日曜の決勝戦は観られないや」と言いながら、ベッドに横になる〔ケガのないことが分かったのに、なぜ退院させられない?〕。アニカは、「ここじゃ、誰も、ワールドカップなんか気にしてないわ。あんたがウプサラに住んでなくて残念ね」と言う。「大きくなったら、そっちに行けるよ」。「大きくなったら、忘れちゃうわ」。「君が、ストックホルム」に住んでなくて残念だ」。ここで、モルタンが思いつく。「いい方法がある。こうすればお互い忘れない。ピアノ弾きのジャックみたいにすればいいんだ」。「タトゥーするの?」。2人のいるのは病院なので、道具には事欠かない。2人が、針を見つけてこっそり盗み、廊下のイスに座っていると、目の前の病室から、「誰か助けてくれ」という声が聞こえる。死に直面した患者に、誰も付き添っていないことを可哀想に思ったアニカは、嫌がるモルタンを連れて〔モルタンの母は一人寂しく死んだ(結核なので、モルタンは入室を許されなかった)〕病室に入っていく。そこで見たのは、威張り腐ったスヴェンの変わり果てた姿だった(1枚目の写真)。アニカは気分が悪くなり、すぐに部屋から出る。そして、モルタンに、「“憎しみの缶” をポケットに入れるんじゃなかった。まさか、ホントになるなんて」と後悔する。モルタンは、アニカを抱いて慰める(2枚目の写真)。

2人は、病室に戻ると、それぞれの腕に、相手の名を刻み込む(1枚目の写真)。アニタは、すごく痛がる。「やあ、ママ。手紙を書く暇がなくてごめんね。でも、素敵なことを報告できるよ。あなたの息子は婚約したんだ。僕と、フィアンセを誇りに思ってね。あなたの息子モルテンからキスとハグを込めて」。2人は、その夜、一緒のベッドで寝る。そして、翌朝になり、その姿を例の看護婦に見られてしまう(2枚目の写真)。この非情な女性のしたことは、真っ先に、モルタンの腕をつかんで体を起こし、頬を叩くこと。そして、すぐにタトゥーを見つけるや、「廊下に出なさい」と命じる。アニカが、「いやよ、あたしたち愛してるの」と言って、自分の腕のタトゥーも見せる(2枚目の写真、矢印はタトゥー)。それを聞いた看護婦は、またモルタンの頬を叩く。怒ったモルタンは、看護婦の頬を叩き返す。看護婦は2人を睨んで出て行く。アニカは、「あいつのことなんか心配しないで。あたしたちが愛し合ってるから妬ましいのよ」とモルタンを慰めるが、看護婦は、すぐに報復を始める。

結果はすぐに現れた。村の児童福祉の担当者オルソンと、2人の鞄を持ったヨハンソンが病室に入ってきたのだ。オルソンは、「君達に関して、看過できない報告を受けたんでね」と言いながら、モルテンのタトゥーを確認する。アニカは、「そんなことない」と否定するが、オルソンは、「君達は、お互いに悪い影響を与えている。だから、送り帰すのが最善策だ」と にべもない。「悪い影響なんか、ないわ」。「イングは、君達を家に放置してレストランに行ったそうだが、本当か?」。モルタン:「それは間違いだよ。僕たちは、3人でトランプをして遊んでたんだ」。「イングは、ちゃんと食べさせたか?」。「もちろん。ベーコンだよ。おじさんは、これまで会った中で、最高の大人の人だ」(1枚目の写真)。しかし、小さな村の事なかれ主義の小役人には、貸す耳などなかった。そのため、モルタンの抗弁は無視し、「病院のスタッフには、君達を、朝一番のバスで家まで帰すよう頼んでおいた」と宣告する(2枚目の写真)。オルソンが出て行った後、モルタンは、「そんなの、おかしいよ!」とヨハンソンに訴えるが、彼は、「悪いな。だが、あの人の担当なんだ」と言い、さらに、「官憲とは揉めない方がいい。でないと、不服従の罪で刑務所に入れられる」と、意外と弱腰なところを見せる。「これだけは知っておいて欲しい。君達は、これまでで最高の “夏の子供達” だった」。ヨハンソンが出て行って2人だけになると、アニカは、「家に帰ったら ぶたれる」と言い、モルタンが慰めるように肩を抱く(3枚目の写真)。

ヨハンソンは、涙を流しながら車で学校に向かう(1枚目の写真)。感情を表に出さないヨハンソンにしては珍しい。気分が落ち込んでいるので、スヴォンストロムが黒板に書いた「ãpple(りんご)」という簡単な文字が、どうしても発音できない。そこで、「私のために時間を無駄にしても何の役にも立ちませんよ。私は、自分がホントのバカだと思い始めました」とギブ・アップ宣言する。スヴォンストロムは、「私は、読み書きのできない人とは結婚しません」と言った上で、「あなたは、一昨日プロポーズしたでしょ。今、ご返事するわ… イエスよ」と、ヨハンソンを狂喜させる言葉を口にする。2人は、熱烈にキスを交わす(2枚目の写真)。“愛の缶” は、確かに効いたのだ。2人が、朗報を伝えようと病院に行くと、例の冷淡な看護婦から、「2人は、ここにはいません。警察が捜しています」とだけ、つんとした顔で教えられる。

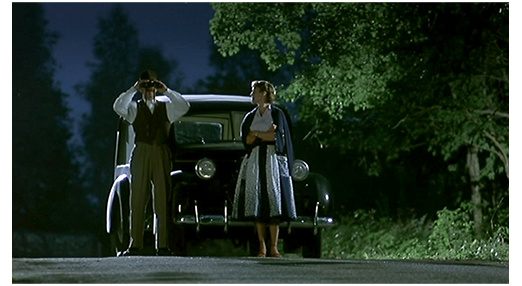

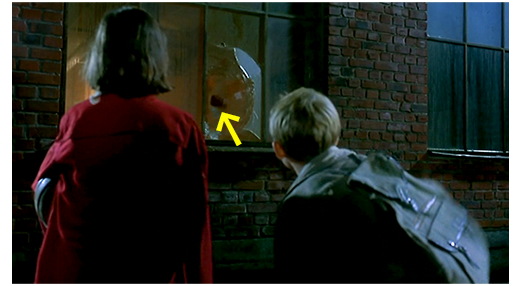

その頃、2人は田舎道を歩いていた(1枚目の写真)。小さで弱い体のモルタンが、2人分の鞄を持っている。「もう うんざりだ! ママ、僕を助けてよ。世の中、みんな僕らの敵だ。アニカと一緒にいられないなら、どうやって生きていけばいいか分からない。もし、できるんだったら、アニカと別れなくて済むように、誰かを寄越してよ。あいつらなんかに、僕らを別れさせないぞ! あなたの息子モルテンからキスとハグを込めて」。夜になり、ヨハンソンとスヴォンストロムは、車の前に立って2人がやって来ないかと待つが、現れるはずもない(2枚目の写真)。モルタンとアニカは、村の外れにある工場を見つける、モルタンが石を投げて窓ガラスを割り(3枚目の写真、矢印は石)、中に忍び込む。工場の中で、モルタンはアニカを台の上に乗せ、自分は床に寝る。「君さえ、快適ならそれでいいんだ」。

翌朝。工場が稼働を開始し、行員が中に入ってきて、2人が抱き合って寝ているのを見つける(1枚目の写真)。それから、どうなったのかは分からない。次の場面では、自転車に乗った男が、ヨハンソンに、「お前さんの “夏の子供達” が、工場の屋根にいるぞ」と教える。画面は工場に戻り、2人は屋根の上にいて、そこに通じるハッチ〔両開きの鉄扉〕には、モルタンが鉄パイプを取っ手にくぐらせ、下からは開かないようにする(2枚目の写真)。オルソンに加え、パトカー、ヨハンソンとスヴォンストロム、知らせを聞いた人々が、続々と工場の中庭に集まってくる。オルソンに促され、ヨハンソンが「モルテン、アニカ! 私だ! 私達だ!」と呼ぶと、2人が姿を見せる(3枚目の写真)。

ヨハンソンは、「君達に話しておきたい。私は、スヴォンストロムさんと結婚する」と大きな声で言う。2人はびっくりして見つめ合う(1枚目の写真)。そして、ハッチのところに戻って相談する。アニカは、「あたしたちを降りて行かせるための嘘よ」と言うが、モルタンは「僕はホントだと思うな。『君達は、これまでで最高の “夏の子供達” だった』って、言ったじゃないか」と反論。そこに、ヨハンソンの叫び声が届く。「モルテン、アニカ、降りてきて話し合おう。最適の答えを見つけようじゃないか」。アニカはもう一度、屋根の端まで行く。すると、大型ハンマーを背にした工員の姿が見える。「その人、何するの?」。融通性ゼロのオルソンは、「これでハッチを叩き壊し、このバカげたことを終わらせる」と言う。「そんなことしたら、飛び降りるから」。モルテンは、アニカの腕を持ち、「ホントに? やめようよ」と止める。「分からないわ」。オルソン以上にバカな警官が、「サイレンを鳴らして脅してやれないかな」と言い出し、ヨハンソンは、「向こうに行ってろ。邪魔するんじゃない」と胸を押して下がらせる。モルテン:「僕、怖いよ」。アニカ:「あたしは怖くない」。オルソンは、「イング、あんたは子供達を知っとる。何が望みか訊いてくれ」と頼む。ヨハンソン:「モルテン、アニカ、何が望みだ?」。2人は相談し、モルテンが、「あなたの養子にして欲しい」と言う(2枚目の写真)。オルソンは、即座に、「それは許されん」と否定する。「10、数えるわ!」。そう言うと、アニカは、「1、2、3」と数え始める。スヴォンストロムは、「落ち着いて。何とかできるわ。イングと私は、あなた方が養子にしたいの」と言うが、すかさず、オルソンが、「あんたに決める権限はない」と口を出す。「4」。「役所が決める」。さらに、「ハッチを破ってこい」と工員に命じる」。「5」(3枚目の写真)。ヨハンソンは、「やめろ!」と叫ぶと、工員が工場に入って行くのを阻止する。「6」。

モルテンも、覚悟して目をつむる(1枚目の写真)。オルソンは、「本気で、飛び降りる気かな?」とスヴォンストロムに訊く。「ええ」。「7」。2人は屋根の端まで前進する。「8」。「9」(2枚目の写真)。本当に飛び降りたら、自分の責任になるので、オルソンは、「待て!」と止める(3枚目の写真)。アニカは、「養子になれるの?」と訊く。オルソンは、「ああ」と答える。中庭で見ていた人々から拍手が起きる。2人は屋根の端で抱き合い、ハッチを開けて下に降りて行く。工場の入口で待っていたヨハンソンが、2人を迎え、2人はスヴォンストロムに走り寄る。

その瞬間、オルソンは、アニカの肩に手を置き、「彼女は、ウプサラ」、モルテンに手を向け、「彼はストックホルム」と言い(1枚目の写真)、警官に向かって、別々の車に乗せるよう指示する。実に卑怯な男だ。ヨハンソンが、「何のつもりだ? 約束したじゃないか」と文句を言うと、「他にどうすればよかった? 2人は、何が最適かも自覚していない。脅しに屈することなどできん」と、勝手な釈明をし、警官にパトカーまで連れて行かせる。アニカとモルテンは全力で抵抗する(2・3枚目の写真)。

そして、警官が後部ドアを開けた瞬間に逃げ出し、お互い、しっかりと抱き合う(1枚目の写真)。アニカは、「愛してる」と言い(2枚目の写真)、モルテンは黙っているが(3枚目の写真)、心は通じ合っている。ここで、ヨハンソンは、おかしなことに、オルソンに迎合した情けない態度を取る。「悲しむんじゃない。一人だけでも 生きていける」。モルテンは、「できないよ」と言う。「できるとも。人生に、あまり期待をかけちゃいかん。後で失望しないためにもな」。この映画の評価がIMDb7.3で、7.5を超えていないのは、恐らく、このヨハンソンの不適切な言葉が影響していると思われる。こんなヨハンソンなら、スヴォンストロムは結婚しないであろう。

2人は、警官によって再び引き離される(1枚目の写真、矢印)。そして、2人を乗せたパトカーが、工場の門に差し掛かった時、ようやくヨハンソンが動き、パトカーのトランクを叩いて停め、警官が止めるのを押し切ってアニカを救い出す。邪魔をする警官は、力づくで押し退ける。そして、2台目にいたモルテンもパトカーから出す。3人の警官には、「今後、私の子供達に手を出すな」と命令し(2枚目の写真)、「お前らなんか、大嫌いだ」と罵倒する(3枚目の写真)。この場面はいいのだが、1つ前の中途半端な態度の直後だけに、どうしても違和感が残る。1つ前で、あのバカげた台詞を、なぜオルソンに言わせなかったのだろう? そうしていれば、ヨハンソンの “力づく” も納得できるのに…

ヨハンソンの養子になれた2人は、“夏のパパ” ではなく “養父” になったヨハンソンを嬉しそうに見上げる(1・2枚目の写真)。3人、プラス、後から追いついたスヴォンストロムを入れた4人が、工場から延びる1本道を、仲良く歩いていくところでエンディングとなる(3枚目の写真)。